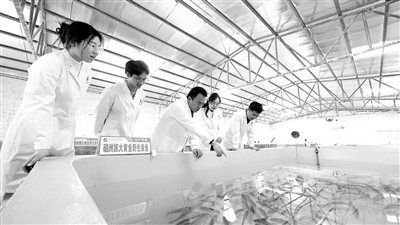

广东海洋大学水产学院水产养殖系副主任黄建盛(左二)带领团队观测硇洲族大黄鱼长势。

广东海洋大学教授朱春华(左)进行章红鱼人工催产。 学校供图

在广东海洋大学的实践基地内,该校水产学院水产养殖系副主任黄建盛仔细观察着米粒大小、金灿灿的鱼卵。“第三次人工催产,我们获得了1500克硇洲族大黄鱼鱼卵,产量是首次催产的5倍!”黄建盛的语气中带着欣喜。这一成果为他持续攻克硇洲族大黄鱼人工繁育技术难关打了一剂“强心针”。

广东是我国海水鱼类养殖第一大省,大黄鱼养殖产量却很少,仅占全国的2%。硇洲族大黄鱼耐高温能力强,非常适合广东开展深远海养殖。但捕捞野生亲鱼获取的鱼卵数量少、质量差,很难为规模化养殖供应稳定的苗种。攻破硇洲族大黄鱼人工繁育技术难题,成为广东发展大黄鱼产业的突破口。

在此背景下,黄建盛联合企业持续攻坚,突破了野生硇洲族大黄鱼的人工繁育技术,并构建了规模化的苗种培育技术体系,截至目前已培育出100万余尾苗种和仔鱼。

黄建盛团队的科研攻关,源于该校对我国海洋渔业转型升级态势的深刻把握。该校调研发现,海洋种业已成为驱动海洋渔业乃至海洋经济高质量发展的重要引擎。为此,该校积极响应国家“耕海牧渔”的号召,充分发挥学科专业优势,联合企业、科研机构攻破代表性海洋种业研发与应用难题,努力打造“粤海粮仓”。

1

攻克海洋种业“卡脖子”难题

广东湛江徐闻县的对虾养殖产业历史悠久,有“十里银滩,十里虾塘”之称。由于早期国内缺乏优质种虾,当地养殖企业、虾农只能花高价从国外引进。但随着繁育代次增加,进口种虾逐渐出现生长速度放缓、抗病能力减弱等退化现象,企业需要重复投入大量资金更新种源。

面对这种长期受制于人的被动局面,该校教授刘建勇带领科研团队开展技术攻关,努力研发国产对虾新品种。

“育种的核心群体需达到‘SPF’标准,即亲本不携带特定病原体,否则病害就会代际传播。”刘建勇表示,种虾曾遭受肝肠胞虫污染,是育种工作面临的严峻挑战。

刘建勇带领团队,与湛江市国兴水产科技有限公司等企业合作,依托企业完善的高科技设备,改良育种技术,并围绕病原体隔离、水质调控、饵料检测等制定相关要求和标准。企业技术人员拿着“操作指南”,隔离、消杀水体和饵料中的病原体。经过长期攻坚,团队遏制了病害在种虾群体中的传播,培育出符合“SPF”标准的“兴海1号”种虾。

“我校围绕现代化海洋产业体系建设,聚焦涉海生物育种、海洋牧场等重点领域,以组建大团队、建好大平台、对接大项目、强化大协作为导向,努力产出高水平科研成果,推动高水平海洋科技自立自强。”该校党委书记杨洲说。

2

拼上代表性种业“技术拼图”

野生硇洲族大黄鱼“离水易死”的采捕难题,曾长期阻碍着人工繁育技术研究。福建宁德是“中国大黄鱼之乡”,捕捞经验丰富。科研团队联合企业以及宁德市渔业协会等技术力量,深入研究硇洲族大黄鱼的洄游路线,采用近海捕捞的方式采捕亲鱼。

“水深4至5米处的水压接近普通水压,在此捕捞大黄鱼,可显著降低出水死亡率。”黄建盛介绍,团队参考宁德经验,加大采捕网具空间,减少鱼儿的应激反应,打破了“离水易死”的“魔咒”,成功将亲鱼引回养殖池。

为提高亲鱼产卵率,团队定制“营养餐”,增加牡蛎、沙蚕、冰鲜杂鱼等饵料,提升其性腺成熟度。

宁德市水产技术推广站原站长刘家富有“大黄鱼之父”的美誉。他表示,黄建盛团队的研究拼上了中国大黄鱼种群人工繁育的“最后一块拼图”。

针对海洋种业标志性技术难题,该校设立“揭榜挂帅”机制,鼓励有能力者率领团队开展科研。聚焦团队成员适配性、项目可行性等因素,学校遴选出一批优秀的科研团队,还成立了相关科研平台,构建起项目、团队、平台“三位一体”的科技创新模式。

3

产教融合打造经济“蓝色引擎”

“我希望中国的章红鱼,能够成为和挪威三文鱼一样的存在。”看着在海水网箱中游动的章红鱼苗,该校教授朱春华发出感慨。

章红鱼是我国南海优质鱼种,营养价值高、市场前景良好,适合深远海养殖。然而朱春华发现,尽管国内开展章红鱼人工育苗研究较早,却大多停留在科研层面,尚未实现产业化。他率领团队联合多家机构开展章红鱼规模化人工繁育关键技术攻关。

在培育苗种过程中,朱春华发现,在水温较高的湛江海区,鱼苗死亡率很高。为了提升鱼苗存活率,团队在实验室以及汕头等海区开展了大量环境适应性研究,帮助鱼苗寻找水温适宜的海区。为应对热浪胁迫的生存难题,团队还做了全基因组测序等工作,挖掘了抗高温基因,以提升苗种的抗高温性。

近三年,朱春华带领团队在广东、海南、福建等地,累计培育超200万尾优质章红鱼苗,打破了章红鱼人工养殖长期依赖野生苗种的状况。2024年,章红鱼入选广东省现代化海洋牧场主推品种。

为提升科研成果转化效率、带动全产业链升级,该校持续加强与涉海企业的深度合作。该校联合徐闻海茂水产种业科技有限公司、湛江腾飞实业有限公司等6家湛江龙头企业,成立广东省南美白对虾现代种业产业园。“每家企业承担的角色不一样,分别负责种苗繁育、养殖示范推广等工作,优势互补、各司其职。”刘建勇介绍。

在面向多地开展推广应用时,刘建勇密切关注“兴海1号”“海茂1号”等新品种虾苗在当地的适用情况,与企业深入研究当地养殖环境特点,进一步改良品种,有效推动了种苗国产化替代和对虾全产业链升级。

目前,产业园以“良种+良法”双轮驱动,构建了覆盖全产业链的示范推广网络。产业园自主选育的虾苗辐射全省,省内推广养殖面积已达20万亩,带动对虾全产业链总产值突破30.55亿元。

产业园还同步强化技术赋能,举办45期相关专题培训,累计培训从业人员3000余人次,辐射带动5000余户农民参与产业化经营,人均增收超1.2万元,为乡村振兴和广东海洋牧场建设注入了强劲动能。

《中国教育报》2025年10月30日 第03版