大小凉山教育之困

www.jyb.cn 2015年07月30日 来源:中国教育新闻网-《中国民族教育》杂志第三期

|

编者的话: 四川的大小凉山彝区有着最得天独厚的自然风光,同时也有着最艰苦的生存及教育环境。单就横向比较,其教学质量、办学条件不仅落后于四川省平均水平,也落后于阿坝、甘孜等藏区,是四川省教育事业最薄弱的环节。 “大小凉山彝区教育振兴行动计划”,2015年1月28日四川省两会《政府工作报告》环节,四川省省长魏宏提及的这一重要计划,实际上早在2014年6月就已全面启动。按照规划的总体目标,到2016年盐源等7县(区)教育事业主要指标达到四川省民族地区平均水平,普格等6县教育事业主要指标接近四川省民族地区平均水平。到2018年盐源等7县(区)教育事业主要指标达到全省平均水平,普格等6县教育事业主要指标达到全省民族地区平均水平。具体来说,要巩固义务教育普及成果,基本消除辍学现象;要快速发展学前教育和高中阶段教育,普及水平全面提高;要全面改善学校办学条件,达到基本办学标准;要全面加强教师队伍建设,明显提升教育教学质量。 关注一项事业的提升,关键是要找到基点在何处。只有了解当地真实的教育状况,才能保证国家有限的资金和资源用到刀刃上,做到科学规划和使用。2014年,四川省政协教育委员会联合民盟、民进、民建四川省委及教育厅,组成5个调研小组分赴大小凉山的盐源、普格、布拖、金阳、昭觉、喜德、越西、甘洛、美姑、雷波、马边、峨边、金口河等13个县(区)进行深入调研,试图为大小凉山教育之困破题。 作为调研组的主要成员,四川省政协委员、省教育厅巡视员林强七访凉山,不但采集到有关凉山基础教育现状的真实数据,更用镜头记录下了大小凉山真实的教育之困。 照片,有时比数据更有说服力,也更能震撼人心。 诚如林强在四川省政协年度重点调研报告——《进一步加大力度加快推动大小凉山走出基础教育窘境》中所言:“我们既要以发展的眼光客观看待大小凉山彝区教育取得的成绩和当下的困难,也要以历史的情怀感恩彝区人民为中国革命事业作出过的重大贡献,更要未雨绸缪,把教育扶贫作为阻断贫困代际传递的首要之策和大小凉山综合扶贫攻坚战的关键之举。”

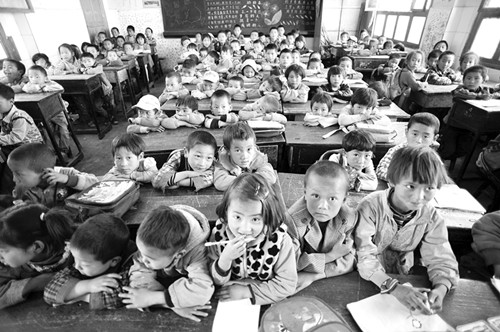

凉山州盐源县民族小学一年级教室里挤满了140余名学生,据校长介绍,最多的班已超过150人。

凉山州盐源县民族小学一年级教室里,4个学生挤在一条凳子上上课。凳子坏了,学生们只能趴在课桌上听课。

美姑县瓦西中心校有341名学生,学生上厕所是一个问题,学校的旱厕女生只有3个蹲位,课间10分钟休息,学生为了上厕所,只能在厕所门口排队等候。

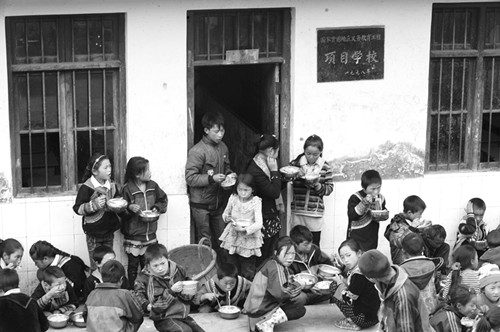

美姑县瓦西中心校这个不到10平方米的厨房,每天要承担341名学生的午餐。

因为没有食堂,美姑县瓦西中心校341名学生只能在露天吃饭。

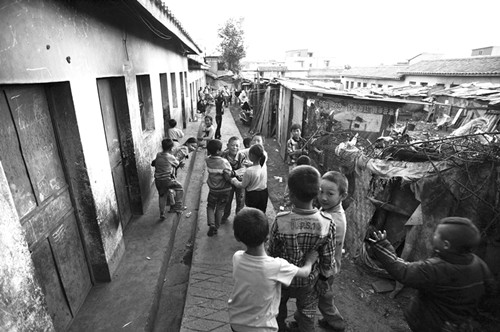

盐源县城约有一万多名学生住在县城周边的出租房内。黄昏时县粮食局背后的出租房处处可见这批学生。

昭觉县普诗乡九年一贯制学校学生宿舍,每个铺位都住着2名学生。

这个宿舍里住着10位老师。普格县民族中学现有教职工103人,居住在24间近20平方米的原学生宿舍内,教师人均居住面积4.6平方米,平均每间宿舍居住4.3人,部分宿舍安放了5张上下床,10位教师居住拥挤不堪。宿舍无厨房,同室教师搭伙在楼道做饭,无卫生间,到百米外地方上厕所,在校职工中的6对夫妻,学校无力照顾其家庭,只能分开安排住集体宿舍。

普格民族中学的教师兰年尔合(右),左是他的爱人,他们在学校工作已十余年了,没有一间独立宿舍,各自分住在老师集体宿舍里。每天晚自习后在楼道告别,各自回自己的宿舍。图为兰年尔合在介绍他爱人住的集体宿舍。

|